背中を伸ばすのに最も大きく関与する背筋の代表格である脊柱起立筋。

脊柱起立筋が背筋として具体的にどのような働きがあるか皆さん知っていますか?

今回は脊柱起立筋が腰・骨盤にどのような影響を与えているかを紹介していきたいと思います!

- 背中が丸いのが気になる

- 運動やヨガの参考にしたい

- 解剖学に興味があるなど

上記に当てはまる方は参考に見ていただければ幸いです。

理学療子

理学療子[blogcard url=”https://ptsgarden.xyz/2019/07/23/%e8%83%8c%e9%aa%a8%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%96%e3%81%ab%e3%81%af%e6%84%8f%e5%91%b3%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%ef%bc%81%e8%84%8a%e6%9f%b1%e3%81%ae%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%a8%e8%a7%a3%e5%89%96/”]

[blogcard url=”https://ptsgarden.xyz/2019/08/12/%e9%aa%a8%e7%9b%a4%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e3%81%82%e3%81%be%e3%82%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%aa%e3%81%84%e9%aa%a8%e7%9b%a4%e3%81%ae%e8%a7%a3%e5%89%96%e3%81%a8%e6%a9%9f/”]

[blogcard url=”https://ptsgarden.xyz/2019/09/15/%e8%85%b8%e8%85%b0%e7%ad%8b%e3%81%ae%e8%a7%a3%e5%89%96%e3%81%a8%e8%85%b0%e3%83%bb%e9%aa%a8%e7%9b%a4%e3%81%ab%e4%b8%8e%e3%81%88%e3%82%8b%e5%bd%b1%e9%9f%bf%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/”]

[blogcard url=”https://ptsgarden.xyz/2019/09/11/%e8%85%b9%e6%a8%aa%e7%ad%8b%e3%81%ae%e8%a7%a3%e5%89%96%e3%81%a8%e4%bd%93%e5%b9%b9%e3%81%ae%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/”]

後頭部から骨盤まで続く脊柱起立筋の解剖

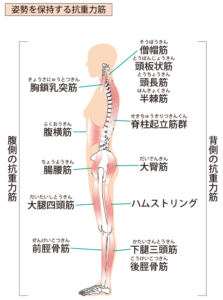

脊柱起立筋は全体像で見ていくと後頭部・胸郭・脊柱・骨盤の背面に付着しています。しかし、「脊柱起立筋」という名称は背骨に付いている複数の筋肉をまとめた呼び名であるため、具体的には7つの筋肉名が存在します。

その7つの筋肉は板状筋・腸肋筋・最長筋・棘筋・半棘筋・多裂筋・回旋筋と呼び、それぞれの筋肉によって長さが長かったり短かったりと様々な筋肉となります。

いずれも背骨を立たせる筋肉ですが、腸肋筋・最長筋・板状筋は脊柱起立筋の中でも表層に位置し背骨を複数またがって付着しています。また、脊柱起立筋のなかでも外側筋群という部類になります。

この外側筋群より深いところにある深層に位置するのが棘筋・半棘筋・回旋筋・多裂筋です。これらの筋肉は上記の外側筋群に比べて小さく、背骨1つ1つにくっついて存在しています。

これらは深いところにあることから内側筋群といいます。

では、なぜ上記のように脊柱起立筋の中でも筋肉の長さが違って存在するのか?そこも踏まえた上で機能を見ていきたいと思います。

脊柱の安定性・動きに大きく関与する脊柱起立筋の機能

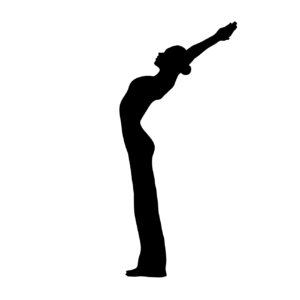

脊柱起立筋が収縮すると背骨である脊柱を起こし、体の前面を正面へと向けることができます。この時姿勢を安定させるために起こした姿勢を保ったり、場合によっては背中を反らしたりなどといった動作へと変化することもできます。

先ほどの項目では脊柱起立筋の解剖をおおまかではありますが紹介しました。ここではそれぞれの筋肉である外側筋群・内側筋群に分けて説明していきます。

脊柱の運動方向を決定付ける外側筋群

外側筋群に分類される腸肋筋・最長筋・板状筋は背骨複数に対して大きくまたぎ付着しているため、背骨を持ち上げるという運動などに対しては有利にできています。

そのため外側筋群である腸肋筋・最長筋・板状筋は重いものを持ち上げるために背中を起こす時や、背中に子供をおんぶしたり、乗られたときに抵抗して押し返せるのがこの筋肉が主となります。

外側筋群は内側筋群に比べて筋肉が長いため力においては有利ですが、その反面では脊柱の安定性に欠けてきます。

これにより外側筋群に負担が大きくなると腰痛や背中の痛みにつながりやすくなることがあります。

以上のことから外側筋群は背中を起こすか、腰をひねったりするのかなどといった脊柱運動に関して役割を大きく担っているのです。

脊柱の安定性を細かくコントロールする内側筋群

外側筋群では内側筋群に比べて力に有利というのを説明しました。

では内側筋群ではどうなのかというと、棘筋・半棘筋・回旋筋・多裂筋は筋肉の長さが短いため力のうえでは発揮しません。

代わりに、1つ1つの椎骨に対して隣接して付着しているため筋肉が働くと背骨を圧縮して椎骨1つ1つを安定させてくれるという脊柱の安定性に関わってくるのです。

内側筋群は外側筋群より筋力が小さいため、体幹の運動や体重を支えるのには不向きですが、脊柱の節々の細かい運動や位置的変化をコントロールする機能を持っています。

そのようなことが可能なのは多くの筋紡錘が内側筋群に存在するからなのです。

特に内側筋群で重要になるのが多裂筋であり、大殿筋と連結して仙腸関節の安定性を増大させる役割を担います。

また、体をひねる際などでは腰椎に安定をもたらすインナーマッスルとしての効果も果たします。

[blogcard url=”https://ptsgarden.xyz/2019/12/07/%e5%a4%a7%e6%ae%bf%e7%ad%8b%e3%81%ae%e8%a7%a3%e5%89%96%e3%81%a8%e8%85%b0%e3%83%bb%e9%aa%a8%e7%9b%a4%e3%81%ab%e4%b8%8e%e3%81%88%e3%82%8b%e5%bd%b1%e9%9f%bf%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/”]

【結論】筋肉が協力することで背骨は支え続けられる!

もっと大きくて強い筋肉だと思ってました!

なので個別に狙ってリハビリをする必要がありますね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] […]