肩関節の安定性に大いに影響を与える筋肉の集団、インナーマッスル。

今回はインナーマッスルにあたる筋肉の紹介をしていきたいと思います。

男性

男性インナーマッスルについて言われたことあるけどどこにある筋肉?

そもそもインナーマッスルって何のために存在してるの?

言葉の意味が分からないわね・・・

などなどのような疑問・悩みのある方や人体に興味のある方の参考になれば幸いです。

肩関節におけるインナーマッスルって何の筋肉で、どんな役割を果たしているのかなどについて紹介していく記事となっているのでよろしくお願いいたします。

肩のもう一つの筋肉、アウターマッスルについて興味のある方はこちらの記事も参考にどうぞ!

インナーマッスルって何?

インナーマッスルは、骨を大きく動かすアウターマッスルに対し使われる用語です。

インナーマッスルはアウターマッスルよりも内側にある筋肉であり、その役割もまた変化します。

その役割というのが「関節の安定化」というものとなるのです。

関節の安定化ってどういうこと?

そんな疑問が出てくるかと思いますが、簡潔に言うと骨と骨の距離を近づけて関節をぐらつかせない様にするということです。

インナーマッスルは関節をしっかりと固定することができ、これが無いと関節痛が出現したり、長時間立っているや座っていることができなくなります。

そのため、アウターマッスルがムキムキに鍛えてあったとしても、腰痛や肩痛、膝痛などを引き起こすことは大いにあるのです。

インナーマッスルは姿勢保持筋ともいわれており、肩でそれにあたるのが

となります。

肩関節において必要なこの筋肉たちは、上腕骨頭を関節窩に押し付けて肩甲上腕関節での運動支点を作りますが、インナーマッスルだけでは腕が動かないのでアウターマッスルによって関節を大きく動かすのです。

インナーマッスル自体は筋肉が小さいものがほとんどのため、骨を持ち上げるのには力の観点から不利なわけです。そのため、アウターマッスル・インナーマッスルのバランスを整えるのが重要ともなります。

そんな肩関節に関与してくるインナーマッスルの各筋肉についてこれから紹介していきましょう!

なるほどー!だからマッチョな人でも腰痛とか痛みがでるんですね!納得です!

【参考文献】

監修/石井直方,著者/左明,山口典孝.カラー図解筋肉のしくみ・はたらき事典.西東社.2010.50P

編著/整形外科リハビリテーション学会.改訂第2版 関節機能解剖学に基づく整形外科運動療法ナビゲーションー上肢・体幹.メジカルビュー社.2014.43P

肩甲胸郭関節固定に役立つ前鋸筋

のこぎり刃のような形をしていることから名づけられた筋肉、前鋸筋。

前鋸筋は肋骨に対して、びっしりと半分以上くっついており、それなりに大きな筋肉です。

前鋸筋の働きは、肩甲胸郭関節を固定してくれる作用を持ち、前鋸筋無しでは腕をうまく持ち上げることは不可能です。

肩関節について知りたい方はこちらの記事も参考にどうぞ!

また、固定以外にも運動にも関与し、肩甲骨を前方に押し出したり、上に回転させたりなどの働きも持っています。

肋骨の挙上にも関与しており、主に息を吸うときの運動に肋骨を持ち上げてくれる多機能ぶりです。

そんな前鋸筋は、日常生活では主に前方に手を伸ばす動作や押し出す動作などで使われます。

これは「ボクサー筋」ともいわれ、ボクシングで相手に攻撃する際に必要な筋肉となるのです。

トレーニングでは腕立て伏せの最後に体を上げきる際に大きく使われますね。

このように、前鋸筋は肩甲胸郭関節の安定化を図りつつも、肩甲骨の運動にも働いてくれるという重要な筋肉というわけです。

前鋸筋は体の中心にも近いので体幹にとっても大事な筋肉なんです!

【参考文献】

著者/竹内修二.好きになる解剖学Part2.講談社サイエンティフィク.2007.

監修/石井直方,著者/左明,山口典孝.カラー図解筋肉のしくみ・はたらき事典.西東社.2010.24P

原著/D・A・Neumann,監訳/嶋田智明,平田総一郎.筋骨格系のキネシオロジー.医歯薬出版株式会社.2010.130-132P

著者/信原克哉.肩ーその機能と臨床第4版.医学書院.2012.26P

監修/青木隆明,執筆/林典雄.改訂第2版 運動療法のための機能解剖学的触診技術 上肢.メジカルビュー社.2012.219P

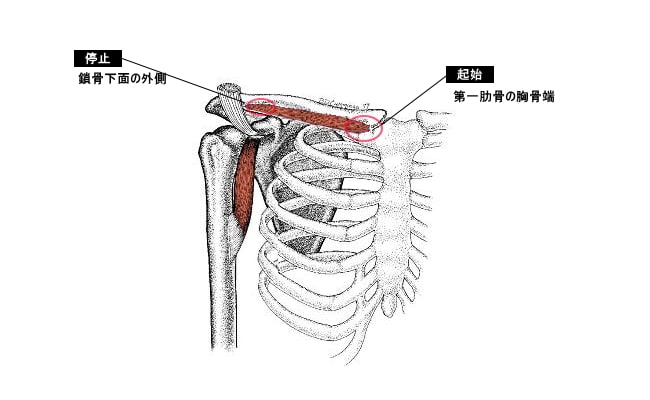

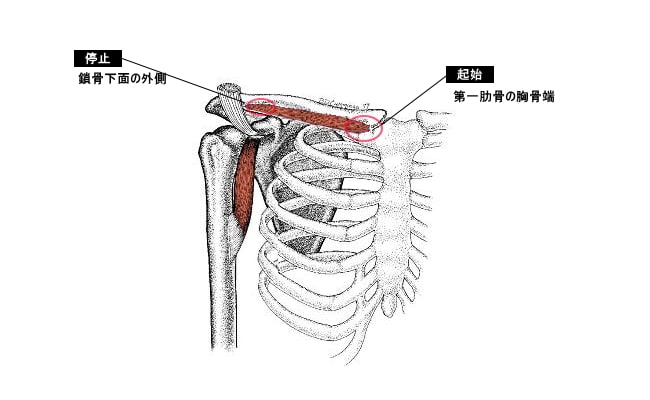

胸鎖関節の安定をさせる鎖骨下筋

全然目立たない筋肉の一つ、鎖骨下筋です。

この鎖骨下筋は鎖骨と第一肋骨の間にある小さい筋肉となっています。

触るのも非常に困難であり、私も触れません(笑)

そんな鎖骨下筋でもちゃんとした機能を備えています。それは、胸鎖関節の安定・保護という役割です。

腕を上げることによって、胸鎖関節も動きますが、その時に鎖骨が外側に引っ張られてしまいます。

これが引っ張られちゃうと胸鎖関節が脱臼してしまうので、鎖骨下筋がそれを防ぎ、保護するのです。

そのため、腕を動かす際には鎖骨を下へと引っ張り制限をかけてくれるのが機能となります。

鎖骨などの骨について知りたい方はこちらの記事も参考にどうぞ!

【参考文献】

監修/石井直方,著者/左明,山口典孝.カラー図解筋肉のしくみ・はたらき事典.西東社.2010.22P

前鋸筋と息を合わせる小胸筋

大胸筋に覆われた奥にある筋肉、それが小胸筋です。

大胸筋とともにワキのくぼみの前壁を作り、烏口突起と肋骨をつなぐ筋肉となっています。

また、ちょうど小胸筋の下を神経・血管が通るような構造となっているので、押したりするのは素人は危険なのでやめましょう!

ちなみに小胸筋付近や本体は押したりするとけっこう痛いです(笑)

そんな小胸筋は呼吸や肩甲骨の運動などに働き、肩甲骨を引き下げたり、肋骨を上げたりなど色々な機能を有します。

小胸筋単独ではインナーマッスルとしての働きは弱いですが、前鋸筋と一緒に働くことにより肩甲骨の安定化を図ることができます。

【参考文献】

監修/石井直方,著者/左明,山口典孝.カラー図解筋肉のしくみ・はたらき事典.西東社.2010.23P

監修/青木隆明,執筆/林典雄.改訂第2版 運動療法のための機能解剖学的触診技術 上肢.メジカルビュー社.2012.215P

監修/林典雄,筆者/赤羽根良和.肩関節拘縮の評価と運動療法.運動と医学の出版社.2014.217P

肩甲上腕関節を上から引き寄せる棘上筋

三角筋とともに上腕骨を横に挙げてくれる筋肉、それが棘上筋。

棘上筋は肩関節のインナーマッスルとしては有名であり、その働きもまさにインナーマッスルとしての役割が大きいです。

腱板という筋群を構成する4つの筋肉の1つであり、機能上最も重要な筋肉ともなります。

三角筋とともに上腕骨を挙げると先ほど言いましたが、実際は微々たるものであり、その本当の機能は上腕骨頭を肩甲骨に引き寄せて関節の距離を近づけるのを仕事としています。

棘上筋は筋肉が小さいので力の観点からはかなり不利ですが、上から関節を支えるのには逆に最も有利です。

日常生活においては立っているときなどは棘上筋は常に働いている状態であり、重力により垂れさがろうとする上腕骨を常に支えているのでかなりの働き者になります。

棘上筋が無ければ肩甲上腕関節がゆるくなり、他の組織に負担がかかってしまうので肩関節の筋肉のなかでも結構重要な位置となる筋肉です。

僧帽筋や三角形は関節の距離を近づけられないからここは重要ですよ!

【参考文献】

監修/石井直方,著者/左明,山口典孝.カラー図解筋肉のしくみ・はたらき事典.西東社.2010.35P

著者/Rene Cailliet,著訳/荻島秀男.図説運動器の機能解剖.医歯薬出版株式会社.2003.120P

著者/信原克哉.肩ーその機能と臨床第4版.医学書院.2012.27P

監修/青木隆明,執筆/林典雄.改訂第2版 運動療法のための機能解剖学的触診技術 上肢.メジカルビュー社.2012.167P

監修/林典雄,筆者/赤羽根良和.肩関節拘縮の評価と運動療法.運動と医学の出版社.2014.95P

編著/整形外科リハビリテーション学会.改訂第2版 関節機能解剖学に基づく整形外科運動療法ナビゲーションー上肢・体幹.メジカルビュー社.2014.39P

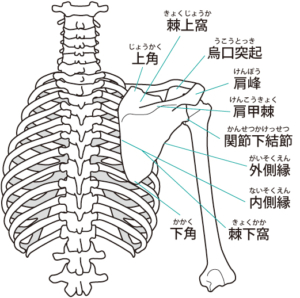

肩甲上腕関節の脱臼を阻止する棘下筋

上腕骨を外側にひねる数少ない筋肉の一つ、棘下筋。

この棘下筋は肩甲骨肩甲棘を境に棘上筋の下に付着する筋肉となっています。

棘下筋は画像のような肩甲骨にビターっと広い範囲でくっついており、そのまま細くなって上腕骨にくっついていくのが特徴です。

棘下筋も腱板を構成する1つの筋肉で、肩甲上腕関節の安定化に大きく関係してきます。

また、若干ながら上腕骨のほうで棘上筋と互いに結合がして走行するので自然と肩関節の上方を補強する形となります。

機能面としては、腕を下げた状態で肩を外にひねる働きをし、腕を横に広げた状態では肩を後ろに引く作用に変わります。

また、解剖的な構造上、ワキのくぼみの後壁も形成するのが特徴です。

このように、運動としての役割を持ちつつも、肩甲上腕関節の安定化に貢献するのが棘下筋となります。

【参考文献】

監修/石井直方,著者/左明,山口典孝.カラー図解筋肉のしくみ・はたらき事典.西東社.2010.36P

監修/青木隆明,執筆/林典雄.改訂第2版 運動療法のための機能解剖学的触診技術 上肢.メジカルビュー社.2012.172P

監修/林典雄,筆者/赤羽根良和.肩関節拘縮の評価と運動療法.運動と医学の出版社.2014.6,97-98P

編著/整形外科リハビリテーション学会.改訂第2版 関節機能解剖学に基づく整形外科運動療法ナビゲーションー上肢・体幹.メジカルビュー社.2014.39P

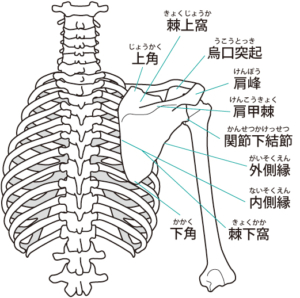

上腕骨頭の安定化をさせる小円筋

棘下筋とともに上腕骨をひねるために必要な筋肉の1つ、小円筋です。

名前からして大円筋と同じような働きをしそうですが、実際は反対の作用となっています。

棘下筋の下に位置して付着しており、肩関節を後ろから半分くるっと取りまくので、外側からひねる作用として小円筋は働くのです。

この小円筋も腱板の構成要素の1つであり、やはりインナーマッスルとしての役割が強めとなっています。

小円筋が発揮されるのは手を挙げている最中です。この手を、腕を上げている最中に上腕骨頭を引き付けて安定化させる働きをするのです。

また、外側に腕をひねりたい時には肩の付け根にある組織、関節包の挟み込みを防止する機能も有するのが特徴となります。

そのため、日常生活では髪をかき上げる動作だったり、バレーボールのジャンプ時のスイングであったりなどといった場面で使われることがあります。

このように、棘下筋とは運動の働き方が同じでも、細かい部分での機能の違いはあることが特徴です。

【参考文献】

監修/石井直方,著者/左明,山口典孝.カラー図解筋肉のしくみ・はたらき事典.西東社.2010.34P

監修/青木隆明,執筆/林典雄.改訂第2版 運動療法のための機能解剖学的触診技術 上肢.メジカルビュー社.2012.177P

監修/林典雄,筆者/赤羽根良和.肩関節拘縮の評価と運動療法.運動と医学の出版社.2014.6,100P

編著/整形外科リハビリテーション学会.改訂第2版 関節機能解剖学に基づく整形外科運動療法ナビゲーションー上肢・体幹.メジカルビュー社.2014.39P

動的安定機構としての肩甲下筋

肩甲骨の前側から上腕骨へ伸びる肩甲下筋です。

ワキのくぼみのの後壁を形成し、上腕骨の前方へと回って付着する特徴があります。

腱板を構成する1つの筋肉で、上腕骨の前側を唯一支えてくれる重要な筋肉の1つです。

この筋肉の頼もしいところは単純に肩甲上腕関節の安定化を図ってくれるだけでなく、肩の脱臼を予防してくれるところです。

肩の脱臼が多いのは上腕骨が前へと抜けることが多いのですが、肩甲下筋はこの前方脱臼の予防を心掛けてくれるのが大きな特徴となります。

しかも、日常生活ではトイレでお尻を拭く動作の安定や、後ろポケットに手を入れる、向かわせるなどでも大いに役立ちますので、重要な筋肉ですね。

肩甲下筋がないと肩の脱臼が一般的になっちゃうんですね!初めて知りました!

【参考文献】

監修/石井直方,著者/左明,山口典孝.カラー図解筋肉のしくみ・はたらき事典.西東社.2010.37P

監修/青木隆明,執筆/林典雄.改訂第2版 運動療法のための機能解剖学的触診技術 上肢.メジカルビュー社.2012.185-186P

監修/林典雄,筆者/赤羽根良和.肩関節拘縮の評価と運動療法.運動と医学の出版社.2014.7,102P

編著/整形外科リハビリテーション学会.改訂第2版 関節機能解剖学に基づく整形外科運動療法ナビゲーションー上肢・体幹.メジカルビュー社.2014.39P

【結論】インナーマッスルは他の筋肉と協調性を大切にして関節を守る!

お疲れ様でした!最後まで読んでいただきありがとうございます!

インナーマッスルってすごい大事なんですね!これがないと運動に支障をきたしそうです!

インナーマッスルという概念はここ十年前後で出来た概念ですが、今ではトレーニング本とかでも一般的になりつつあります。もっと理解できれば健康に役立ちますよ!

私も肩が痛くなることはありますのでインナーマッスルを鍛えないといけないかもですね・・・

あまりにも痛みなどがひどい場合は整形外科への受診をおすすめします・・・

というわけで今回はここまで!よーし運動するぞー!

頑張ってください!お疲れ様でした!

コメント